Contenido

La crisis hídrica

Enrique Provencio Durazo - 2022-06-17

La temporada de lluvias veraniegas empezó ya en la mayor parte del país y aliviará la sequía, pero la crisis hídrica continuará en varias regiones y ciudades. La tendencia es inocultable: solo en la presente década la disponibilidad de agua por persona se reducirá en casi 10 por ciento, y en la mayor parte del país tendremos los próximos años cada vez más dificultades como las que ahora se están viviendo en la Zona Metropolitana de Monterrey, el Valle del Yaqui y otras zonas.

Este no ha sido un año particularmente seco si se ven solo los promedios nacionales, y en lo que va del siglo fueron peores el 2006 y el 2012, pero aún así en varios estados se están registrando condiciones severas o extremas. Por las marcadas diferencias de clima y lluvias entre las regiones, en México siempre ha convivido la abundancia de agua en una quinta parte del territorio, con la escasez o las restricciones en el resto del país.

La crisis hídrica, sin embargo, no es solo y quizá ni siquiera principalmente de origen natural, sino que está marcada por las desigualdades y las carencias sociales, y por nuestras fallas históricas para planear y desplegar políticas que realmente se hagan cargo de los grandes riesgos que enfrentamos.

Al paso del tiempo nos hemos vuelto más vulnerables a los riesgos de origen hídrico y climático, sobre todo por la demanda creciente de agua, y el agravamiento del calentamiento global está generando tensiones adicionales a las que ya enfrentamos. Urgen soluciones inmediatas y medidas de mayor alcance para las próximas décadas.

Crisis social del agua

Lo más apremiante es que el Estado garantice el derecho de todas las personas a disponer de agua de calidad para su consumo, “en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, con un acceso equitativo y sustentable, como especifica el artículo 4º de la Constitución.

Durante mucho tiempo centramos la atención en el dato de la conexión de las tuberías a las viviendas. En la introducción de redes de distribución y servicios el esfuerzo ha sido considerable, pero los rezagos actuales son muy marcados si se consideran los requisitos completos de este derecho. En 2020 el Censo de Población y Vivienda que levantó el INEGI registró que 96.3 de cada 100 viviendas particulares habitadas disponían de agua entubada, con un mínimo de 88.5 en Chiapas y un máximo de 99.3 por ciento en Aguascalientes.

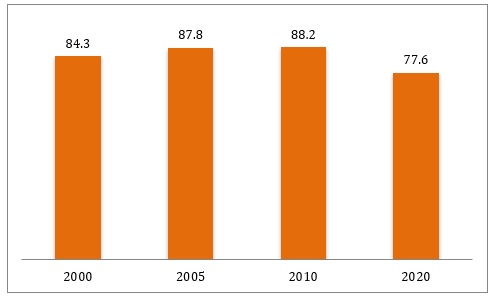

Como se sabe bien, tal dato de cobertura no informa de la suficiencia, la calidad ni los demás atributos básicos que deben cumplirse para la garantía del derecho al agua. El mismo Censo reportó que ese promedio nacional de 96.3 por ciento baja a 77.6 por ciento si se considera la disposición de agua dentro de la vivienda. Hay algo muy importante, que pasó desapercibido, pues en 2020 se documentó un retroceso en este indicador, que en 2010 llegó a 88.2 por ciento (gráfica 1). En las primeras dos décadas del siglo las viviendas aumentaron en nueve millones, pero las que tienen agua al interior crecieron en 4.5 millones, lo cual aumentó el rezago.

Gráfica 1. Porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponen de agua en su interior.

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda https://bit.ly/3N0oYL0

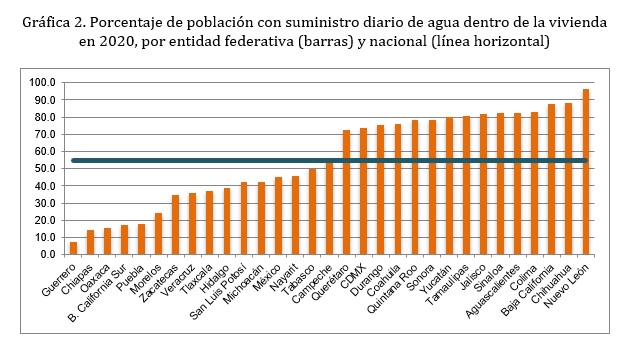

Otros indicadores revelan mejor la dimensión del rezago, y uno de ellos es que en 15 estados ni siquiera la mitad de las viviendas reciben agua diariamente (gráfica 2), y para algunas entidades la situación es alarmante, en especial para Guerrero, Chiapas y Oaxaca, que promedian apenas un 12 por ciento en este aspecto. No es necesariamente agua potable la que reciben, ni tampoco en cantidad suficiente, por lo que el problema es todavía peor.

En los meses recientes ha llamado mucho la atención el racionamiento que se aplica en los municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey, con un horario de distribución de agua entre las 6 y las 11 de la mañana. Este caso lo abordaré en otra entrega, porque ilustra bien las complejidades de la crisis hídrica. Por ahora vale la pena señalar que muchas ciudades de México o sectores de estas urbes viven diariamente los tandeos o los cortes del servicio, y que en varias entidades esta es la realidad cotidiana y persistente.

Otros aspectos de la dimensión social de la crisis hídrica se abordarán en la siguiente entrega aquí en México Social.

Gráfica 2. Porcentaje de población con suministro diario de agua dentro de la vivienda en 2020, por entidad federativa (barras) y nacional (línea horizontal)

La crisis hídrica (2ª parte)- La desigualdad

La crisis del agua es múltiple y todo indica que se agravará las próximas décadas. En ella convergen dimensiones sociales y ambientales, económicas y de gestión pública, y también atañe a grandes dificultades políticas y de convivencia humana. En la entrega anterior (La crisis hídrica 1°) se documentó que la emergencia que se vive en algunas ciudades y zonas metropolitanas es una realidad constante en la mayor parte de los estados, y que en 15 entidades ni la mitad de la población recibe agua diariamente dentro de sus viviendas.

La carencia en la disponibilidad continua es uno de los rasgos del incumplimiento del derecho constitucional al agua, pero no es el único, pues también hay insuficiencias de volúmenes abastecidos entre centros de población, de calidad y de equidad, entre otras. En cuanto a la calidad, el panorama es contrastante, no solo entre regiones y ciudades, sino entre lo que reportan las autoridades y lo que registra la percepción de las personas que son usuarias de los servicios.

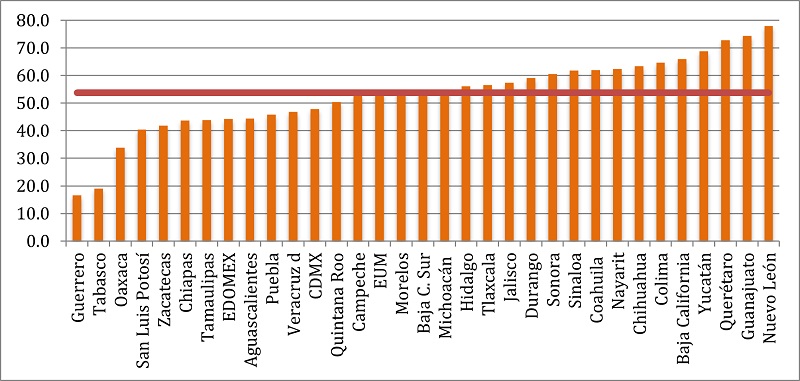

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), que levanta el INEG cada dos años, mostró en su edición de 2021que la satisfacción promedio nacional con el servicio de agua potable fue de 53.7 por ciento, menor en 2.3 puntos porcentuales que en 2019, por cierto. El nivel general de satisfacción es de por sí bajo, pero como se puede ver en la gráfica siguiente, en 13 estados el indicador está por debajo del 5º por ciento. Las cinco entidades mejor calificadas promedian 72 por ciento en satisfacción por el servicio.

Nivel de satisfacción con el servicio de agua potable en 2021, nacional y por estado. %. Promedio nacional: 53.7% (línea horizontal)

Fuente: elaborada con datos de: INEGI, 2021. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021. https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2021/#Documentacion

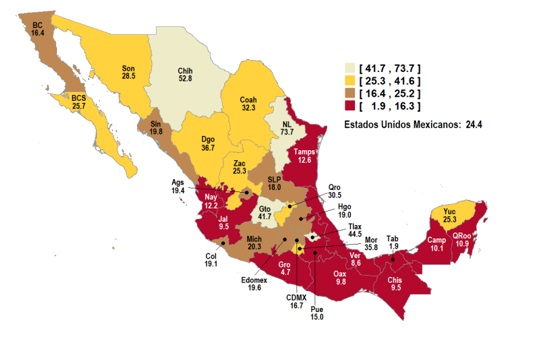

El contraste es mayor si se consideran otras características, y quizá la más indicativa sea la de potabilidad, referida como el agua que “es bebible sin temor a enfermarse”. En este indicador el promedio nacional fue de 24.4 por ciento. Los estados coloreados en rojo van desde 1.9 en Tabasco, hasta 15 en Puebla. Como la encuesta aplicó en ciudades de más de 100,000 habitantes, no informa sobre las áreas rurales y centros de población menores, donde las respuestas probablemente podrían ser más bajas, al menos en algunas entidades.

Porcentaje de población de 18 años y más que refirió que el agua potable en su ciudad es bebible sin temor a enfermarse, por entidad federativa. 2021.

Fuente: INEGI, 2021. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021. https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2021/#Documentacion

Conocer la calidad del agua suministrada a las viviendas es algo complejo, como todos sabemos por experiencia, y la información general sobre el estado de las aguas nacionales requiere conocimiento experto, como se puede apreciar en el Sistema Nacional de Información Ambiental https://bit.ly/3OhPBNf y en otras fuentes. Si uno se atiene a los datos de potabilización y desinfección del agua suministrada por los organismos operadores, puede quedarse más tranquilo, pues parecería que al abrir las llaves saldrá líquido confiable.

Lo que nos informa la ENCIG remite a una realidad en la que el agua no cumple con el requisitos de ser salubre, y para la mayoría de la población de las ciudades, se corre el riesgo de contraer enfermedades si se bebe directamente. Esta es una de las razones, además de la insuficiencia y precariedad del suministro, que orilla a la compra de agua embotellada, muy cara y no siempre confiable, con un gasto que gravita proporcionalmente más en la población de menores ingresos y en las zonas más pobres.

La desigualdad en el acceso efectivo al agua es tan notoria como visible en el territorio, en los mapas municipales y estatales, y sobre todo por colonias y áreas incluso más pequeñas. Cuando se hace más patente la crisis del agua afloran más esas desigualdades en el acceso efectivo, en la cobertura y en la calidad, en la continuidad y en la presión del suministro.

El acceso efectivo al agua no es ni debe ser visto como un enunciado formal y menos como retórica. Como lo han dicho Alejandra Rabasa y Raúl Medina, del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un derecho interdependiente con la salud, el bienestar y otros aspectos clave de una vida digna, así como de la equidad y el ambiente sano. Remite a temas concretos de la gestión, de la obra y la inversión pública. Sobre estos y otros elementos de la crisis hídrica tratarán otras entregas del tema aquí en México Social.

La crisis hídrica (3ª parte):

La crisis del agua no es solo social y económica, sino también ambiental y de gestión pública, además de tener implicaciones políticas y de conflicto y convivencia humana. Como ocurre con otros fenómenos parecidos, no puede decirse que este sea solo un problema natural, aunque con toda claridad es más grave en las zonas secas y se potencia en los años y ciclos de menos lluvias, como está ocurriendo ahora en algunos estados y ciudades.

El agua renovable por persona es un indicador que puede ser discutible pero ilustra bien la tendencia que estamos enfrentando. La actualización más reciente de la información por parte de la Comisión Nacional del Agua apunta que en el transcurso de la presente década el agua renovable por persona en México se reducirá en 8.3 por ciento, y hacia 2030 tendremos unos 300 metros cúbicos por persona al año menos que en 2020 https://bit.ly/3R2CrVQ .

Esta es una tendencia que viene de lejos, por el crecimiento del consumo derivado de una mayor población y la demanda en la agricultura, la industria, los servicios y otros usos. Actualmente tenemos la mitad de agua disponible que hace medio siglo. Esto no informa de la suficiencia o la insuficiencia, pero sí de una trayectoria bien documentada y de una tendencia que será incluso más negativa en la medida que el cambio climático afecte la precipitación pluvial, como lo apuntan los principales escenarios estudiados para México, en especial para la zona norte del país.

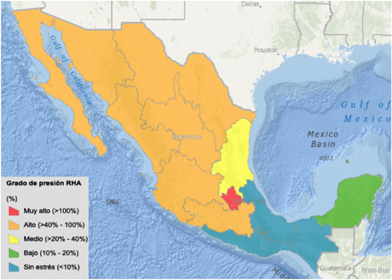

La presión sobre los recursos hídricos es alta o muy alta en la mayor parte del país, pero no solo en las zonas secas (ver mapa). De hecho, la relación entre el agua comprometida y la disponibilidad es más desfavorable en el Valle de México que en las demás regiones, pues se está utilizando más del 100 por ciento del agua renovable. Sobre todo, se extrae del subsuelo un volumen notablemente mayor del que se recarga, con las conocidas consecuencias de la sobreexplotación por los hundimientos del suelo y los mayores riesgos ante los sismos.

Así que la disponibilidad seguirá bajando casi en todo el territorio nacional y la presión hídrica seguirá subiendo, con lo que también aumenta la urgencia de tomar medidas de gran alcance, sobre todo en las regiones y zonas urbanas que están pasando ya por grandes dificultades de abastecimiento. Estas no se ubican solo en las zonas que padecen las sequías o que carecen de fuentes seguras de suministro, sino también en las que teniendo muchas lluvias, siguen padeciendo grandes rezagos en el acceso al agua. Ya se sabe, Chiapas y Tabasco, por ejemplo, están en la región de mayor precipitación y continúan sufriendo grandes carencias en el acceso efectivo al derecho al agua.

La dimensión ambiental no es un asunto separado de los otros aspectos del derecho al agua, forma parte integrada del mismo. A fin de cuentas, las fuentes de generación de los recursos hídricos son los propios ecosistemas y sus servicios, en este caso los hídricos. La gestión del agua ya tiene claro que las soluciones a la crisis hídrica no son exclusivamente ingenieriles, económicas o de operación administrativa, sino también de conservación ambiental. Usualmente se posponen las medidas para proteger los ecosistemas por razones hídricas, pues se privilegian las de corto plazo y de mayor urgencia, y con eso solo se siguen postergando las respuestas de fondo a la crisis.

Grado de presión sobre el recurso hídrico (2020)

Fuente: Sistema Nacional de Información del Agua. CONAGUA. http://sina.conagua.gob.mx/sina/index.php

Las necesidades de agua son crecientes, pero las prioridades de atención están sobre todo en los sectores y regiones de la población con mayores rezagos en el acceso efectivo sobre todo en el consumo humano. Sin embargo, no se puede desconocer que los otros usos del agua son indispensables, en especial los de servicios, industrias y otras necesidades para el desarrollo.. Si se miran los usos por grandes agrupamientos, el abastecimiento público ocupa 15 de cada 100 M3 utilizados, la agricultura 75 M3 y la industria 5 M3. Esto tiene variaciones muy marcadas por región y por ciudad o zona metropolitana.

Hoy es preocupante ver cómo se empieza a señalar a la industria como el villano de la crisis hídrica. Está claro que en las emergencias la prioridad debe ser el consumo humano, y se deben tomar todas las medidas necesarias para asegurar la demanda de la población. Al mismo tiempo, y pasadas las urgencias inmediatas, la industria debe adoptar todos los cambios necesarios para hacer más eficiente el uso del agua, reciclarla y utilizarla mejor, entre otras salidas, y bajar el ritmo de crecimiento de sus consumos. Será inevitable que los productos intensivos en agua incorporen mejor los costos hídricos, y que pague más por el líquido que utilicen, aunque no serán suficientes los aumentos de tarifas y será necesario introducir restricciones en los volúmenes utilizados.

Por su lado, en la agricultura está pendiente el aprovechamiento más racional del recurso, pues ahí se utilizan tres cuartas partes del agua consumida en el país. Cada vez se observa con más claridad cómo se asigna más agua agrícola para los demás consumos, e incluso que está en curso la aplicación de medidas para usar el agua con más eficiencia en este sector, pero los resultados son muy limitados.

Lo que dicen los programas de política para enfrentar la crisis hídrica es válido en lo general, pero sigue pendiente la aplicación efectiva de estrategias integrales para hacer cumplir el derecho al agua en un marco de equidad social y de sustentabilidad ambiental, y sobre todo de manera que también se tengan en cuenta las necesidades más generales de desarrollo nacional y local.

La crisis hídrica (4ª parte)

La insuficiencia y el desplome presupuestal del agua

La nuevas y crecientes tensiones por la crisis hídrica no provienen solo de la menor disponibilidad de agua, las anomalías de lluvia o el periodo de sequía en algunos estados, el crecimiento acelerado de la demanda o los efectos del cambio climático, sino también por los rezagos de la inversión pública y las deficiencias de planeación y gestión nacional y en los estados y municipios.

Algunos de esos factores tienen más peso en unas regiones, en comparación con otras, pero en general todo el país ha resultado afectado por una insuficiencia de recursos económicos para atender las necesidades de nuevas obras de abastecimiento, tratamiento, eficiencia de uso y reutilización de agua, y sobre todo, para proteger los servicios ambientales hídricos, es decir, para cuidar las fuentes de los escurrimientos superficiales y la recarga de los acuíferos, sobre todo en las partes altas de las cuencas.

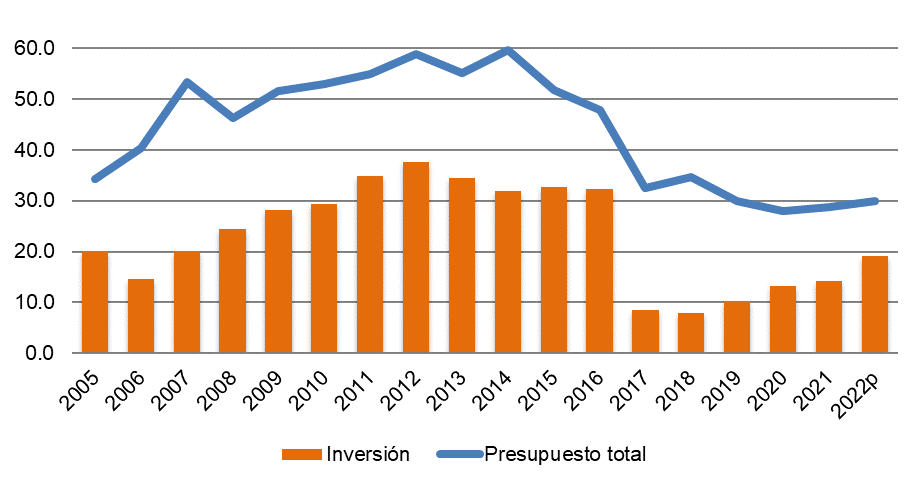

Si se mira la gráfica que acompaña a esta entrega se podrá notar de un vistazo que el ajuste al presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) fue muy drástico a partir de 2015, y que en la inversión la baja ya había empezado en 2013. En los cuatro años que corrieron de 2015 a 2019 el gasto de CONAGUA, ya descontado el efecto de la inflación, se había reducido a la mitad, y la inversión se desplomó aún más.

Presupuesto total y de inversión de la Comisión Nacional del Agua 2005-2022

Miles de millones de pesos a precios de 2020

Fuente: elaborado a partir del Sistema Nacional de Información del Agua, de la CONAGUA, y de las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, de SHCP.

¿Cuáles fueron las razones por las que se descuidó de tal modo el presupuesto y sobre todo la inversión en agua? Se trató, principalmente, de una consecuencia de aquella política que en su momento se llamó la consolidación fiscal, y que se puso en práctica sobre todo a partir de 2015 para conseguir a toda costa un superávit primario en las finanzas públicas. Implícita o explícitamente, a ese fin se subordinaron muchos objetivos nacionales estratégicos, incluyendo los de la seguridad hídrica y la garantía efectiva del derecho al agua.

No solo se sacrificó el presupuesto federal, sino que también ser redujeron las contrapartes estatales y municipales de las inversiones conjuntas, en parte por la propia inercia o el arrastre a la baja generado por el recorte al gasto de CONAGUA, y en parte por la falta de ingresos propios de los sistemas locales de gestión, que en su gran mayoría padecen de una gran insuficiencia operativa y económica a causa de la deficiente medición, cobranza y recaudación por los servicios, además de la gestión poco profesional y los inadecuados diseños institucionales.

Así que alrededor de 2015 se cerró un largo ciclo en el que se fortalecieron los fondos para la gestión del agua, y aunque no puede asegurase que ya eran suficientes y que todos estos se gastaron con eficiencia y honestidad, es un hecho que había una tendencia a la mejora de la infraestructura hídrica y de los servicios. Faltaban muchos recursos para proteger los servicios ambientales en los que se soportan los flujos de agua, entre otras necesidades, pero se perdió margen de maniobra en todos los frentes, desde el agua potable y el saneamiento, al alcantarillado y la mejora de la eficiencia, entre otros.

Si se ojea otra vez la gráfica, se puede notar que en los tres años recientes se frenó el desplome del presupuesto de CONAGUA, y que a pesar de eso, apenas se están recuperando los niveles de 2019. Son muy elevadas las necesidades de nuevos fondos para enfrentar los rezagos acumulados y las nuevas urgencias que se están presentando, y no bastará con los leves incrementos que se han aprobado en este trienio. En algunas ciudades ahora es evidente, pero ya se había previsto y dicho, que es inaplazable realizar inversiones para contener de inmediato la crisis de abastecimiento de agua, como es el caso de la Zona Metropolitana de Monterrey, entre otras.

La necesidad de una gran reforma hacendaria puede sonar como algo muy general, académico o tecnocrático, pero si se piensa en el crisis hídrica, todo cobra más sentido: para garantizar el derecho equitativo al agua es necesario invertir mucho más en todos los órdenes de gobierno, con un horizonte de planeación a largo plazo, con prioridades bien identificadas y calendarizadas para abatir los rezagos en la cobertura y la calidad de los servicios, y, además para proteger los servicios ambientales hídricos, y para enfrentar las amenazas que ya está presentando el cambio climático.

La crisis hídrica (5ª parte)

La oportunidad de debatir y mejorar las políticas

Si algo positivo, por así decirlo, pueden dejar los actuales episodios de la crisis hídrica en diversas regiones y ciudades de México, es la mayor conciencia y convicción de que debemos adoptar y aplicar mejores políticas para cubrir las necesidades de dotación de agua limpia y constante a toda la población y para el abasto que requieren los sistemas productivos y todos los usos.

Nada nos asegura, sin embargo, que nos tomemos en serio los riesgos cada vez mayores que seguiremos enfrentando, tanto por el hecho de que la población y la economía seguirán creciendo y demandando más agua, si no se mejora drásticamente la eficiencia en su utilización, como por las amenazas ya en curso del cambio climático, que contribuirán a reducir aun mas la disponibilidad las próximas décadas. Ya en otros momentos de las décadas recientes tuvimos llamadas de atención como las de ahora, pero pronto regresamos a la vieja normalidad de postergar decisiones urgentes y de despreciar las visiones de largo plazo.

Desatada una crisis de abastecimiento, las prioridades inmediatas se enfocan necesariamente a reestablecer el servicio, sobre todo por las implicaciones humanitarias que suponen los cortes del agua potable. Junto con la atención a la emergencia se impone introducir correcciones que faciliten los cambios de mayor ambición, partiendo de la nueva sensibilidad social que dejan las crisis. La urgencia y la visión de largo alcance no tienen que disociarse.

Se dice en ocasiones que no hemos tenido planteamientos de largo alcance para la gestión hídrica. No es así: experiencias como las del Programa Nacional Hidráulico de 1975, que cubría un horizonte de 25 años, o la Agenda del Agua 2030, que se aprobó en 2011, o el Plan Hídrico Nuevo León 2050, entre otros ejercicios de planeación, muestran los esfuerzos por mirar lejos y cambiar las políticas en consecuencia.

También es cierto que sobre los esfuerzos prospectivos se ha impuesto el cortoplacismo, o se han abandonado o pospuesto los proyectos diseñados pensando en el futuro. Para los fines de la política hídrica seis años es el corto plazo, pero nuestros programas tienen ese lapso, en el mejor de los casos. Sin embargo, ese no es el mayor de nuestros problemas: la insuficiencia de inversiones, los deficientes arreglos institucionales entre órdenes de gobierno, la debilidad estructural de la mayoría de los organismos locales operadores, la escasa profesionalización del servicio público en la materia, la resistencia -a veces inducida o promovida- a pagar lo justo por el agua, la falta de reconocimiento de que es indispensable cuidar el agua desde la propia conservación de los ecosistemas, entre otros, son dificultades bien identificadas pero que siguen sin atenderse, aunque se conozca su gravedad.

Hay al menos tres grandes cambios de enfoque que se han asentado en lo que va del siglo: el primero es el derecho humano al agua como el gran orientador de la política en este aspecto; el segundo es que la gestión debe hacerse de forma integrada con la protección de los ecosistemas, y el tercer es la adaptación hídrica ante el cambio climático. De un modo u otro los tres aspectos están presentes en las estrategias actuales. De hecho, al menos en los últimos 15 años, se puede decir que los programas hídricos han tenido objetivos y estrategias muy similares, aunque han disminuido mucho los recursos financieros y las capacidades institucionales para aplicarlas. Los énfasis discursivos o hasta retóricos cambian, por supuesto, pero no los sustantivo de las políticas.

El actual Programa Nacional Hídrico (2019-2024) incorporó los propósitos de garantizar el derecho al agua, utilizarla de forma eficiente, reducir la vulnerabilidad ante sequias e inundaciones, preservar el ciclo del agua y los servicios ambientales hidrológicos, y mejorar las condiciones de gobernanza del agua. Hay 20 estrategias para concretar esos cinco objetivos, aunque con una ejecución muy desalineada y rezagada por la insuficiencia de los recursos presupuestales y de capacidades de aplicación, pero también por el abandono de instrumentos. Por ejemplo, no se sostiene el fin declarado de preservar los servicios ambientales cuando en los hechos se extinguió el principal fondo para el pago por ellos, con el fin de liberar recursos para otros programas, como el de Sembrando Vida.

Uno de los cambios que más urge es hacerse cargo de que para cumplir el derecho al agua se requiere revisar prioridades y dedicar fondos para atender a la población que sigue sin tener agua potable suficiente, constante, salubre, aceptable y asequible. No se logrará de la noche a la mañana, pero el principio de progresividad supone que se debe hacer el máximo esfuerzo posible para conseguirlo, y que con ese criterio deben formularse los presupuestos.

El esfuerzo será muy diferenciado entre estados, regiones y localidades, y para realizarlo se requiere un esquema más eficiente de coordinación con los municipios y los estados, con mejores organismos operadores. Esto no supone que se despoje a los municipios de su facultad constitucional de hacerse cargo del agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, sino de realizarla de manera más eficiente en coordinación con los estados y con más apoyos bien aplicados del Gobierno Federal, y con organismos compartidos que funcionen.

Hay muchas otras urgencias de políticas del agua, que presentan la oportunidad de debatirse de manera bien informada, tanto en los ámbitos de gestión de los ecosistemas, de la economía y las tarifas de los organismos operadores, de los métodos y las tecnologías para el uso agrícola e industrial, de la adopción de nuevas tecnologías de potabilización, de tratamiento, reúso y reciclaje, de solución al desperdicio por fugas, de reducción de los altos consumos en algunos segmentos sociales y sectores territoriales, entre tantas más. Que la atención de la crisis del agua redunde en un mejoramiento de las políticas hídricas.

La crisis hídrica (6ª y última parte)

La gran adaptación

Desde fines del siglo pasado se habla frecuentemente de nuevos máximos de temperatura en el planeta, pero en 2022 la alerta se extendió en varios países y regiones a la crisis del agua. O más bien se confirmó dicha alerta, que se viene anunciando desde hace décadas. Se trata de un fenómeno global, que está afectando a las zonas más secas del mundo, pero que también está tocando a otras que hasta ahora no tenían problemas graves.

La sexta ronda de informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) precisó las estimaciones para las próximas décadas sobre el estrés hídrico, y confirmó que en algunas grandes áreas, entre las que está la mayor parte de México, las lluvias podrían reducirse hasta más del 40 por ciento, bajo el escenario tendencial de aumento de la temperatura y la variabilidad climática https://bit.ly/3CceTcp . Otros ejercicios estiman que el estrés hídrico, bajo el mismo escenario, podría multiplicarse por un factor que va de 1.4 a 2.8 https://bit.ly/3AsMr4H .

Este no es, desagraciadamente, un año atípico de mala suerte para muchos países, ciudades o regiones. Sería un error escudarse en la idea de que como siempre han existido las sequías y los ciclos climáticos, pronto volverán los periodos buenos y tendremos un alivio. O, como se dice en Monterrey, por ejemplo, que pronto habrá un huracán o una tormenta tropical que llenará las presas en unos cuantos días y que todo volverá a la normalidad.

Lo cierto, como apuntan los grupos globales de investigación, como el IPCC, es que nos veremos obligados a lo que ya podríamos nombrar como la “gran adaptación”, para enfrentar la nueva normalidad climática. Y no se trata solo de la reducción del agua disponible para los diferentes usos, sino de la combinación de efectos o consecuencias cruzadas, entre sequías, incendios forestales y otras. En el estado de California, para acudir a uno de los casos más mencionados, las lluvias de los años recientes, con los datos anuales filtrados, son las más bajas de los últimos 120 años https://bit.ly/3QxxeVn.

En México, como ya se apuntó en las primeras entregas de esta serie, la insuficiencia de agua abastecida diariamente es una constante para la mitad de la población: los recortes, racionamientos, los tandeos, el acarreo en botes o el abasto por pipas son una vivencia cotidiana. La crisis que se enfrenta en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) a partir de abril del presente año encendió las alarmas porque en esos municipios ya se había logrado que toda la población tuviera suministro constante y a buena presión, y porque cuenta con uno de los organismos operadores de los servicios de agua potable y drenaje más profesionales, eficientes y consolidados de México y América Latina, como lo han documentado Ismael Aguilar y Aldo Ramírez https://bit.ly/3wdyhlp .

Para el Valle de México, CONAGUA redujo temporalmente la dotación del Sistema Cutzamala en 1 metro cúbico por segundo (de 13.2 a 13.2) por insuficiencia de lluvias, anticipando problemas si las próximas semanas no se recuperan adecuadamente las presas de ese sistema https://bit.ly/3QBgIDR . Es una reducción manejable, por ahora y mientras se pueda sostener el caudal suministrado, pero no es el caso de la ZMM, donde el suministro ha bajado un 20 por ciento en esta crisis, provocando una conmoción social por los cortes al servicio.

De manera súbita se cobró conocimiento de la gran vulnerabilidad de la ZMM por la insuficiencia de las fuentes de agua, algo que se supo históricamente y que prácticamente se había olvidado en los últimos 20 años, en la actual generación, por así decirlo. Sin embargo, hubo alertas y llamadas de atención, sobre todo porque en la última década el sistema de agua estuvo en sus límites, como bien recuerdan Aguilar y Ramírez. Las medidas que ahora se ven como urgentes ya estaban planteadas hace más de 10 años y por razones diversas se pospusieron.

Hoy, en plena emergencia, se hace más difícil enfrentar las carencias inmediatas y a la vez emprender las iniciativas de largo alcance, pero no parece haber otra salida. Mientras tantos, la tensión generada es evidente: conflictos entre estados y municipios que resisten decisiones para compartir el agua, roces entre Nuevo León con el Gobierno Federal, inconformidades entre grupos sociales y zonas urbanas, señalamientos agresivos a los grandes consumidores industriales, y sobre todo un reclamo creciente en las colonias que más padecen los cortes al suministro, entre otras tantas manifestaciones de la inestabilidad generada, que, desafortunadamente, puede agravarse si la sequía se prolonga.

En plena crisis del agua en la ZMM ha resurgido toda una batería de propuestas para enfrentar la insuficiencia del suministro, y, sobre todo, se ha cobrado conciencia de la necesidad de pensar las soluciones no solo a largo plazo, sino bajo un esquema que contemple tanto las acciones de oferta, como también los cambios en el consumo de todos los usuarios. Quizá no esté quedando tan claro, sin embargo, que para las próximas décadas aumentará la vulnerabilidad y que por tanto se impone un viraje más intenso en las prácticas de uso, en el reconocimiento de los costos completos del agua, en la implantación de otra actitud ante los riesgos hídricos.

Las lecciones de esta crisis incumben al país entero, pues incluso en las regiones más lluviosas prevalecen añejos problemas de acceso y de calidad del agua, además de malos servicios y de organismos operadores ineficientes. Estamos, sin duda, ante una nueva oportunidad de replantear nuestras políticas, y también nuestra relación social con el agua.

Fuente: https://www.mexicosocial.org

Temas principal: Desarrollo, economía y sociedad